ラギーノ•フランクリン(如月 玲慈)氏 制作小説。

この街はギャングによって支配されている。

物流、飲食、サービス。

医療や公共事業にまで彼らの手の届かない場所はない。

余程派手なことをしない限り自分たちの縄張りの中ではやりたい放題なのだ。

この街でギャングに憧れる者は多い。

だが、そのギャングでさえ金を払うことを惜しまない相手がいる。

ひとつは警察。

警察は言ってみれば巨大なバックボーンを持つギャングに他ならない。

だったら仲良くするに越したことはない。

そしてもう一つは宗教。

多くの者が人生の最期に縋る者は組織のボスでも、溺れた女でも、稼いだ大金でもない。

死に面したとき働いた悪事の大きさに比例して、神への懺悔を始める。

どうか死んだあと罰を与えないで下さい、と。

それ故にどんなに札付きの悪漢であっても教会通いは欠かさないという者も珍しくない。

彼らは一様にして神父には敬虔な態度を見せる。

当然だろう。神父とは神の僕。

彼らの言葉を使えば神の子分なのだから。

無礼を働いて神様に告げ口でもされたのではたまったものではない。

そして、

「けっ!」

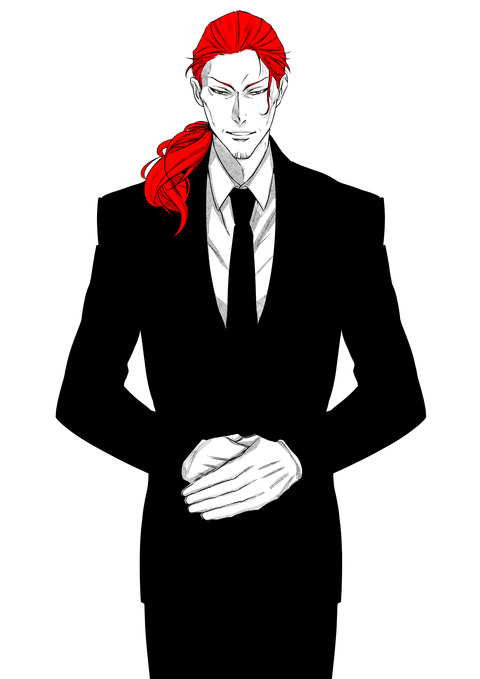

似合いもしない高級な黒服を着込んだギャングは粛々と雑事をこなす男と、

その傍らに控える娘に露骨なまでに不快そうな顔をしてみせた。

神父が神の子分ならば、葬儀を取り行う葬儀屋はゴミ掃除人と何もかわらない。

それどころか、ギャングの死を食い物にするウジ虫のようにさえ考える者もいる。

そんな視線を気にした素振りも見せず、淡々と、そして楚々として仕事をこなす男。

彼の側でそれを見つめながらたたずむ娘の瞳には、

やはり隠しきれない嫌悪の色がにじみ出ていた。

葬儀屋 ~ギャングスターパラダイスより~

*

娘は貧しいが、ごく普通の家に生まれた。

父親はうだつのあがらぬ商売人。母は家庭を守ること以外に何もしたことのない平凡な女。

そこに生まれた娘は貧困以外に家から引き継ぐ物はなかった。

学もなく、ツテもない娘が出来る仕事はこの街ではそう多くない。

若い娘が好まれる娼館か、人の嫌がる仕事か、だ。

彼女は人の嫌がる仕事の方を選んだ。

働き先を探して訪れたバーで、物静かなバーテンがわずかに考えた素振りを見せたあと告げた。

「私の知人が経営している小さな葬儀屋がございまして。常に人手を欲しております」

彼は名刺の裏に小さくメモ書きをしてから渡してくれた。

そこには『きっとお気に召します』と書かれていた。

──善人ぶった顔で人を値踏みするのか。

娘はおくびにも出さずに笑顔で礼を言った。

幾人かの男を誑かしたこともあるとっておきのスマイルだったが、

バーテンダーは顔色一つ変えることなく、微笑みを返した。

街外れの墓地へ向かう荷馬車に同乗させてもらった娘はどんどんと寂しくなる風景に目を細めた。

バーテンダーの言う小さな葬儀屋とやらは町外れ、

というか果てにある墓地の教会で受付を行っているらしい。

ある種合理的ではあるが、正直まともとは思えない。

騒がしい繁華街を抜け、物騒なスラムを抜け、建物さえもまばらになった先に墓地はある。

スラムは相応に治安が悪いが、墓地へと向かう荷馬車を襲う悪漢はいない。

死者への敬意などではなく、金目の物がないことがわかりきっているからだ。

棺桶や花束を奪っても二束三文にもなりはしない。

それどころかもしもギャングの葬儀の物だったりしたら今度は自分が棺桶に入ることになる。

墓地の側に建てられた教会の前で馬車は止まった。

集会所かなにかの建物に無理矢理十字架を据え付けたような平屋の建物だ。

元々は農場だったのだろう。近くに納屋や馬小屋の跡地らしき物も見える。

すぐ隣にある小山に炭坑の入り口のような柱と雑な扉が見えるのは天然の倉庫かなにかだろうか。

葬儀以外には決して訪れたくないほどにみすぼらしい場所だ。

だが、仕事が決まればここは娘が頻繁に訪れる場所となる。

なにしろ、この街で葬儀屋は仕事を欠くことはないのだから。

立て付けの悪い戸に体重をかけるようにして押し開くと、正面は開けた空間となっていた。

左右に並べられた椅子のない長テーブル。薄暗い室内を照らす最低限の蝋燭と鉄が剥き出しの燭台。

壁際に備え付けられたテーブルにだけ申し訳程度のクロスがかかっている。

崩れかけた天井から光の射し込む奥の壁際に一人の男が背を向けて立っていた。

長身だが決して細身ではなく、だからといってゴツゴツとした印象もない。

差し込む光の中に不自然に立つ一本の影のようだった。

男が振り向いた。

光を浴びて上品に輝く喪服を着た男はわずかに微笑んでみせた。

「どなたかのお参りですか? お祭りの余韻に浸るのもまた、よいものです」

やや低めのよく通る声で、よくわからないことを言われた。

「あ、いえ、その。私、働き先を探しておりまして……葬儀を行っている方を紹介されまして……」

「でしたらご同業の方かもしれませんね。わたくしもささやかながら、

葬儀を取り行わせていただいておりますゆえ」

男は壇上から下りる役者のように光を外れた。

葬儀屋、という娘の持っていた印象にそぐわない男はゆっくりと娘へと歩み寄った。

「こちらなのですが……」

娘はバーテンダーから受け取った名刺を差し出した。

裏面に『きっとお気に召す』と書いてある名刺だ。

真っ白な手袋を付けた手で名刺を受け取り、ほう、と声をもらした。

「わたくしの知人の方です。人手が足りないと言っていたことを覚えておいてくださったのでしょう。あの方の見立てなら間違いない。お手伝いいただけますか?」

「はい、もちろんです! よろしくお願いします!」

娘は雇い主となる男に頭を下げた。

ゴミ掃除だろうが葬儀屋だろうが、汚れ仕事に変わりはない。

だとすれば、雇い主が大人しそうな男の方がいいに決まっている。

男は微笑んだ。

こうしてみるとなかなかの美丈夫。

「わたくしたちの仕事は皆様の最後のお祭りを行わせていただく事です。

私としては、なるべく盛況な方がよいとは思うのですがね……」

男は苦笑した。

祭り、というのは葬儀のことだろうか。

娘にはそんな言い回しはただただ仰々しいだけだったが。

「貴女には受付や事務をお願いしたいと思います。力仕事はわたくしと、もう一人おりますので」

娘は内心で胸をなで下ろした。

仕事を選べない以上、雑用も辞さない覚悟ではあったが、やはり力仕事はなるべく御免被る。

「隣の納屋で道具を用意しているはずです。ご挨拶をされてきてはいかがでしょうか?」

娘は頷いて、軽く頭を下げてから張りぼてみたいな礼拝堂を後にした。

すぐ隣の納屋の扉が小さく開いて揺れていた。その扉に手をかける前に娘は気を取り直した。

もう一人の手伝いの男。

葬儀屋の男同様、面倒事を言わない寡黙な男だったらいいのだが。

「あの……」

小さく声をかけて中をのぞき込む。

室内は思ったよりも明るかった。

天井と窓はまばらに打ち付けられた木片で構成されており、差し込む光によって室内はよく見えた。

乱雑に置かれた農具は埃と藁を被っており、長年使われていない事が伺えた。

反面、きちんと揃えられたスコップやツルハシ、麻布などが壁際に吊されていた。

そして、そのすぐ前に一人の男も吊されていた。

簡素な納屋には数える程しかまともな梁がない。

その数少ない梁の中で、天井を支える太い梁には麻紐が通され、

先端の輪には紫の顔の男がぶら下がっていた。

だらりと舌を延ばし、濁った目で穴の空いた壁を見つめ、ズボンからは排泄物が垂れていた。

ぶんぶん、ぶんぶん、とやけに喧しい音を立てる蠅が何匹か男にまとわりついていた。

すぐ後ろの板壁に『神様全てのくそったれどもに災いを』と書き殴られているのが目に入った。

状況を理解するのに十秒ほどかかった。

先輩というべき男は自殺している。

だが感情が追いついてこない。

悲鳴を上げたり腰を抜かしたりするよりも前に、この男の始末は一体誰がするのだろう。

もし私だったらこの仕事は辞めよう、と頭に浮かんだ。

肩に手をやられ、ぐるりと振り向かされた。

先ほど見た顔。

葬儀屋の男が納屋の死体を見つめていた。

彼もまた、死体を目の前にしては少しも驚いた顔をしていない。

「彼を下ろしてあげないといけませんね。業者の方が来ているはずです、

呼んできていただけますか?」

頷いて、一歩を踏み出すと足がへなへなと震えて膝から崩れ落ちてしまった。

今更ながらに、壮絶な死体の顔が頭の中にへばりつくようにして蘇った。

影の様に恐怖心と驚きが娘を捕らえて離さない。

「あ……が……」

口を開くと、何か言葉にならない欠片が転がり出てきそうだった。いまにも吐きそうだ。

「ゆっくりで結構です。彼にはもう、この世の都合は関係ないでしょうから」

娘の背に投げかけられた言葉はひどく乾いて聞こえてならなかった。

※

数歩ほど歩いたところで娘は結局、腹の中の物を全部吐き出した。

吐き出しながらも、胃とは別に感情がムカムカとしてきてたまらない。

なぜ自分が会ったこともない先輩のためにこんな気分の悪い思いをしなくてはならないのだ。

彼がどんな苦悩を抱いていたのか知らないし、知りたくもない。

だが不気味な死に姿を晒したことに娘は怒っていた。

しかもそんな男の死体を片付ける為に人の手まで借りなくてはいけないとは。

荷馬車はまだ教会の外に置いてある。男もその荷台に腰をかけて寝ているようだった。

いい気なものだ。

「あの……!」

娘は苛立ち紛れに男に声をかけた。

そこで、娘は自分が思い違いをしている事に気づいた。

男は眠っていたのではなかった。

ただ、ぐったりとうなだれていた。

紙のように青白い顔。

そのまま崩れるようにして倒れ込んだ。

ぜいぜいと、犬がするように息を荒くして。

「え……? あ……?」

突然倒れ込まれても、娘にはどうすることもできない。

それどころかもしも伝染性の病気だったとしたら触ることさえも躊躇われる。

一歩、二歩、と後ずさったところでどすん、と何かが背に触れた。

振り向くと見知らぬ男が立っていた。

長いエプロンを付けた妙にがっしりした体格の男。

「花屋だ」

男はそれだけいうと、げいげいと胃液を吐き続ける男の側にしゃがみこんで

手を取ったり首筋に指を当てたりしていた。

「……お医者様ですか?」

「花屋だ」

娘の言葉に男は短く答えたあと首を振った。

「もう遅いか」

何が、と娘が聞くよりも前に倒れた男はうっ、と短くうめきをあげた。

そしてそれが最後だった。

喘いでいた息も、爪が剥がれるほどに地面を掻いていた指もぱたりと動きを止めた。

「ここに陰気な野郎がいる。そいつは葬儀屋だから心配することはねえだろう」

男は立ち上がりズボンの裾を払うと、簡素な教会へと歩き出した。

ただただ付いてゆけず、取り残された娘は死んだ男の首筋に

わずかに血が滲んでいるのをぼんやりと見ていた。

どこかで引っかいたのだろう。

たとえ、先ほどの男が何かをしていたとしても、自分には関係のない話なのだから。

思い出したようにこみ上げてくる再度の吐き気と、

緊張からくる動悸を持て余す娘にはそんなことはどうでもいいことだった。

元々娘には関心のない事柄だったのかもしれないが。

※

その日の死者は二人となった。

先輩となるはずだった男。

彼女を連れてきてくれた業者の男。

聞けば両者共に身寄りもなく、どこかからこの街へと流れ着いてきた者であるらしい。

「神父様は?」

「留守にされているようです」

娘の質問に葬儀屋は振り向くことなく答えた。

業者の男の死体を連れて戻ったとき、

なにをどうやったのか首を吊っていた男は藁の上に横たわっていた。

窒息で紫の顔をした男の死体に、苦しんで蒼白の顔となった男が並べられた。

どちらも、この世の苦痛を一身に纏ったかのように苦悶の表情を浮かべていた。

見るに耐えないとはまさにこのことか。

娘がそそくさと小屋を出ていったとき、葬儀屋たちはなにも言うことはなかった。

はっきりいうと、実に気持ちが悪かった。

死体をみたときの心境的な物に加え、

見知らぬ者の汚物にまみれた身体をどうにかするなど、まっとうな仕事とは思えない。

ゴミ掃除屋と並んで葬儀屋が嫌がられる理由が彼女にもわかった気がした。

これからあの男たちは棺桶とは名ばかりの荷箱にでも入れられて無縁墓地に埋葬されるのだろう。

彼女もそこに立ち会わなくてはならない。

ここで働くと決めたのならば。

重い足を引きずるようにして娘は安物の教会へと戻った。ひどく陰気な気分だった。

「なんだ。戻ってきたのか」

教会の崩れかけた壁のすぐ近くに置かれた長方形の箱。

それは簡素ではあるが、立派な棺の形をしていた。

大方、野菜か何かの荷箱に折り込まれるようにして死体が詰められるのを

想像していた娘はそれだけで、どこか拍子抜けするような気がした。

壁から差し込む光を浴びて、祈るように、

まっすぐに見つめるように棺にひざまずく葬儀屋に目をやり、花屋の男は花を差し出した。

真っ白な花弁がいくつもリボンのように折り重なった花。それは白のカーネーション。

「売れ残りさ。ま、献花でもしてやんな」

娘はそれを受け取り、開いたままの棺桶をのぞき込んだ。正直、中を見たくはなかった。

どっちがどっちの死体だかはわからないが、どちらも無惨な形相──ではなかった。

真紫だった手前の男の顔は眠っているかのように血色が良く、

頬にはうっすらと紅さえもさしている。

首にあったドス黒い縄の跡は柔らかな布にくるまれ、見えなくなっている。

もうひとりの死体の男も真っ白だった顔に

微笑みさえも浮かべそうなほどに穏やかな顔付きをしていた。

薄く塗られた化粧により、過剰に白かった顔は血色よく整えられていた。

驚き、娘は葬儀屋を振り返った。

柔らかい光の中で、葬儀屋の男は娘を見ることなく口を開いた。

「最後のお祭り、出来れば盛大に行って差し上げたいのですが」

彼は小さく目を伏せた。

「せめて、処置をすることしか出来ません」

処置、というのが彼らの無惨だった死体を綺麗にし、棺桶を用意し、そして埋葬することなのか。

無関係な者ではないとはいえ、家族でもなんでもない者にどうして彼はここまで行うのか。

娘には不思議でならなかった。

「明日にでも埋めてやるんだな。ダーティの旦那のとこの墓堀りに連絡するんだろ?」

花屋の言葉に葬儀屋はすっくと立ち上がった。

それでもまだ視線は棺桶の死体たちに向けられている。

その横顔に悲しみの彩を見た気がして、娘は葬儀屋の男のことがますますわからなくなった。

※

馬車の荷台に揺られて、娘と葬儀屋は街へと戻った。

今日はなんとも荷台に縁のある日だ。

花と共に揺れる馬車は見覚えのある酒場の前で止まった。

音もなく荷台より下りた葬儀屋が娘に手を差し出す。

白の手袋に包まれた手を娘は取った。

わざとらしいほどに紳士的なその手は思っていたよりも固く、骨の感触がはっきりと伝わった。

花屋の馬車は挨拶もなく進みだし、娘は葬儀屋に続いて酒場へと足を踏み入れた。

「いらっしゃいませ」

マスターの声に葬儀屋が小さく頭を下げた。

「お仕事です」

マスターは振り返り、皿を洗っている男に声をかけた。

「うへぇ」と露骨に嫌そうな声をあげ、男は手を拭いてからカウンターを出た。

見るからにうだつのあがらなさそうな小男だった。

となりを抜ける際に「ふたつ、お願いします」と葬儀屋が告げた。

さらにげんなりと顔をしかめ、男は出ていった。

「順調なようですね」

卓へとついた葬儀屋と娘の顔を順番に見て、マスターはにこやかに言った。

「依頼のある葬儀ではないのです。縁のある方に不幸がありまして」

「それは失礼致しました」

静かに、だがはっきりとした声で謝罪するとマスターは深々と頭を下げてみせた。

何か食事を、と葬儀屋は告げ、マスターはカウンターの奥へと下がった。

「このお店……私が紹介を受けたところです」

小さく目配せするとマスターが軽く一礼を返した。

グラスを手早く用意して滑るように移動し、フライパンを返すと、

その上で何かが湯気と踊るようにして跳ねていた。

ジュウジュウと弾む音と匂いから肉であることは確かなようだが。

「良いお店です。わたくしもよく利用させていただいております。

料理などもマスターが振る舞って下さいます」

「それは、楽しみですね」

と、返事を返したものの、娘は内心で期待出来るものかと思った。

この街の飲食店は基本的にあまり誉められた物ではない。

特に名物があるわけでも、流通で優れているわけでもないので

余程気の利いた料理人でもない限り大した物は食べられない。

まだ家庭に余裕があった頃の外食と言えばハンバーガーやホットドッグがせいぜいだった。

店を構えるようなところに行っても値段が高いだけで、量産品と大して変わらないのだ。

ちらりとカウンターに目をやるとマスターの姿が消えていた。肉の焼ける音がくぐもって聞こえる。

フライパンに蓋でもされているのだろうか。

「おすすめのワインをどうぞ」

不意に、目の前にグラスが差し出された。

驚くのも束の間、明るい赤みのあるワインがとくとくと注がれた。

続いて葬儀屋のグラスにも赤い液体が満たされる。

かと思えば、さっと優雅な仕草でマスターはカウンターへと戻り、フライパンの中身を確かめる。

封じ込められた肉の匂いが離れたテーブル席にまで広がってきて、娘の胃を刺激する。

葬儀屋の男が笑った気がして急に気恥ずかしくなった。

「あなたには申し訳ないと思っています」

ワインを一度口にしたあと葬儀屋は小さく告げた。

「初日からずいぶんと騒がしいことになってしまいました」

「いえ……あんなことになってしまって、お悔やみを申し上げます」

娘は形ばかりの言葉を口にした。

話題にあがれば、どうしても彼らの凄惨な死に顔が目に浮かび、

沸き上がってきた食欲を減退させる。

だが彼らは最後に見たとき、棺の中では別人とみまごうほどに穏やかな顔をしていた。

「華やかに祭るわけにもいきませんが、多少は慰めにはなろうというものです」

葬儀屋は続けた。

「人は死ぬことを恐れるもの。病魔、暴行、予期せぬ事例。そのことに恐怖にゆがんだまま祭りを……

死を向かえる事は彼らにとって好ましいことなのでしょうか? わたくしはそうは思いません」

「はあ……」

「死が最後の祭りであるのなら、それに相応しい姿形で迎えるべきである。

そう考えます。各々で形は異なりますが」

突然始まったよくわからない饒舌さに娘はどうにか相槌を返す。

「えっと、それはその……死んだ人の身なりを整えてあげるというか……そういうことですか?」

葬儀屋はわずかに微笑んでみせた。

意を得た、ということなのだろうか。

「エンバーミング、というものですね。今回のケースでは身寄りがいらっしゃいませんので、

祭りは手早く行われるでしょう。しかし、ご遺族の方との別れには時間が必要になります。

一週間ほど続いた場合もあります」

祭り、つまりは葬儀が長引いたということなのか。

もしもそれが夏場なら、棺の中身はさぞ賑やかになっていることだろう。

ちょうどそのタイミングでじゅうじゅうと音を立てるステーキが二つ運ばれてきて、

節操のない食欲が息を吹き返した。

娘は「わあ」と小さく声をもらした。

切り口からわずかに赤みの見えるステーキ肉はミディアム・レアだろうか。

厚めに切られた肉から漂う香ばしい匂いはそれだけで食欲を刺激する。

添えられたアスパラもきちんと炒められていて、ポテトもしっかりと揚げられている。

「粗相を致しましたので、ささやかなサービスです」

料理に目を奪われる娘にウィンクを一つ。

葬儀屋の前にもステーキを置いて、マスターはナイフフォークの入った

小さなカゴをテーブルの中心に据えた。

慌てて頭を下げる娘に背中越しに片手をあげてみせる。

「折角のご好意、いただきましょう」

促す葬儀屋の前にあるステーキ、それは娘の物と少し違っていた。

厚みはやや薄く、その肉の断面には赤みが少しもない。しっかりと芯まで火が通っている。

ベリー・ウェルダンといったところだろうか。

そして、彼のステーキには添え物がない。

一切の緑も、ポテトの黄色も存在していない。

白い皿に、赤黒く焼かれた肉だけが横たわっている。

そして、彼はそれに少しの躊躇いも持たずにナイフを入れて、黒いワインを口にした。

まるで、肉と血以外を口にしないかのように。

※

「この料理と私たちの仕事、最も大きな違いはなんでしょうか?」

食事が進み、娘が食欲のままに肉を平らげた頃、葬儀屋が口を開いた。

彼の皿にはまだ、温かさを残した肉が残っている。

「牛や豚は死した後、誰かが処置を施すことによりこうして料理となれます。

ある意味では、それはそれで生命という物の価値なのではないでしょうか」

娘はそれを聞くでもなく、ワインを口に含んだ。

角の取れたまろみのある味わいは決して高価ではなくとも、一級の味わいを感じさせた。

「わたくしは人もまた、最期を迎えることによりある種の価値を得るのではないかとも思います」

「牛や豚のように食べられる?」

「ある意味で、そうかもしれませんね」

皮肉めいた娘の言葉に葬儀屋は苦笑を返すことさえせずに答えた。

「仕事になりますものね」

「そうとも言えますね。最後のお祭りを催すことは私の望み、

そして旅立つ方への手向けでもあります」

「手向け、ですか」

含みのある言葉に娘はやや鼻白んで見せた。

葬儀屋のいう事はただ仰々しく自分の仕事を美化しているようにしか聞こえない。

彼が化粧を施し汚物を拭い、整えなければ死体は確かに惨めな死体のままだっただろう。

たとえ、そんなことを気にする遺族がいなくともだ。

──お金にもならないのに。

ワインは思ったよりも口当たりが軽く、容易に喉の奥へと滑り込む。

葬儀屋という最底辺の仕事をやらずにいられなくなった娘は内心では納得が出来てはいない。

言い方を変えると、この目の前の少しも理解出来ない男ほどに

覚悟が出来ていないということかもしれない。

「わたくしは人の本当の価値とは、死したときにこそ現れるものではないかと思います」

皿に残る小さなステーキの欠片。

これが葬儀屋の言う価値なのだろうか。

死んだ者に価値など見いだせない娘にはそれは理解など出来ない。

「生き物は皆、死ぬものです」

葬儀屋は静かに続けた。

「富める者も、貧しい者も。美しい者も、醜い者も。死したるとき、その価値は平等に現れる」

一瞬、娘はドキリとした。

容姿の悪くない若い娘はある意味でそれを当然の物と思っていた。

だが、彼女が死して醜くゆがんだとき、誰がそこに価値を見出してくれるのだろうか。

この男は、価値を見出してくれるのか。

「生きている者にこそ、価値があるのだと思います」

故に娘は反論した。

葬儀屋の男の瞳は目の前にいる自分を越えて別の物を見ている気がしてならなかった。

「いえ、生きているからこそ、価値があるのではないでしょうか?」

娘は、生きている者の価値など考えたことはない。

それどころか最低の飲んだくれや下品なことしか考えない連中。

何かあれば女子供にさえ手をあげるような者など、死んだ方がマシだとさえ思っていた。

だが、この意見に反論するにはそう言わざるを得ない。

それが嘘だとわかっていたとしても。

「そうですね。確かにわたくしの言う価値も、結局は生きている者にしか計り得ないこと。

貴女の言われる通りですとも」

葬儀屋はそう言って笑ってさえみせた。

そこに見えるのは余裕。

決して揺るがない得体の知れない何か。

「すいません、私もよくわからないのに……」

娘は言葉を濁した。

葬儀屋は娘の意見を飲んだかに見えて、

その実は勝負のテーブルにさえも着いていなかったということか。

残されたステーキの肉を口に運ぶ葬儀屋の男が見ているもの。

娘の背中を通り越すかのような視線の先にある物。

娘は、初めてこの葬儀屋という男に興味を持った。

雇い主としてでもなく、長身の陰気な男というだけでなく、彼が何を見ているのか。

「この仕事を続けていれば、あなたと同じものが……見えるのでしょうか?」

娘は言葉を選んで葬儀屋に投げかけた。

いままで誰が何を見て、何を信じていようが興味はなかった。

それを知りたいと感じたからこそ、初めて本当の言葉が漏れたのかもしれない。

葬儀屋もまた、逡巡を見せた。

ほんの少し娘の顔を見て、それから答えた。

「あるいは」

思いの外、弱い言葉。

けれども娘は不思議とその言葉に胸が弾んだ。

この奇妙な男を迷わせたのだから。

「これから、よろしくお願いします」

雇い主に行うにしては今更過ぎる言葉。

だが、葬儀屋の男は目を細めて微笑みを返した。

「ええ、お祭りの始まりです。あなたにとっても」

その謎めいた言葉。

それさえもいずれはわかるようになるのだろうか。

※

彼女の生活は、それから大きく変わった。

葬儀は毎日執り行われるわけではない。

だが、ほぼ毎日のように人は死ぬ。

今日運び込まれた死体が明日に葬儀を控えていることなど日常茶飯事だった。

自ら命を絶った死体。

長い病苦の末に死に至った死体。

ギャングの抗争に巻き込まれ穴だらけとなった死体。

死体、死体、死体。

そのどれもがひどく汚れ、擦り切れるように疲れ切っていた。

どんなに状態の良い死体でも、人は死ねば汚物が漏れ出し、遠からず腐る。

娘は連日嘔吐した。

嘔吐しながら、それでも死体を整える葬儀屋の姿から目を離さなかった。

時に日が昇るまで作業を続け、糞尿を拭い、はみ出た臓物を丁寧に腹に詰めて縫う。

葬儀屋が見ろ、と彼女に命じた訳ではない。

彼が死体へとどうしてそんなに真摯に死体へと向き合うのか。

その無惨な死体たちのどこに価値を見出しているのか。ただそれが知りたかった。

「今日の化粧は私にやらせていただけませんか?」

その日の死体は比較的マシな姿をしていた。

まだ若い男で貧困の末、病気で命を落としたらしい。

ガリガリに痩せた身体と顔からは血色というものがまるで感じられなかった。

汚物を拭い、身体を清めた後、娘はそう申し出た。

「この方は、明日にも最後のお祭りに主賓として参加される身です。そのことはおわかりですね?」

娘は頷いた。

この男は貧しく、遺族は葬儀代さえも出し渋る始末。

男がどんな顔をして棺の中にいたとしても何の関心さえも持たないだろう。

だが、葬儀屋は違う。

祭りに向かう者は富豪であろうと貧者であろうと分け隔てがない。

そこに、同じだけの価値を見ているのだから。

「この人の最後、飾らせてください」

娘はもう一度、葬儀屋に伝えた。

そっと、葬儀屋は男の側を離れて簡素な椅子に腰掛けた。その瞳はいつもと変わらないけれど、

暗い炎がわずかに見えるかのようにすら感じる。

エンバーミング。

葬儀が最後の祭りであるのなら、死体に施すこの処置はさながら衣装着けと言ったところだろうか。

化粧筆にファウンデーションを取り、じっと死体を見つめる。

白のキャンバスを前にした画家であるかのように。

まずは血色良くみせることだろうか。

死体だからといって不健康そうなのは見ている者としてあまりいい気分がしない。

男の死体は青黒く痩せているため、まるで頭蓋骨に古い皮を張り付けたかのようだ。

せめて含み綿で頬を膨らませ、化粧で血色を良く見せることぐらいしかできないだろう。

娘が胸中でプランを決め、筆が頬を撫でる瞬間、葬儀屋がちいさくつぶやいた。

「いいお祭りとは、決して華美なだけではないものです。

それぞれが、それぞれに最後を迎えた証でもあるのですから。それをどう、見出しますか」

筆が震え、手が止まった。

言っていることの意味などさっぱりわからない。

だが、何かに対して真摯であろうとする。

そんな態度であるように思えた。

この男。

台帳に記された名前と、死に顔しかわからない。

葬儀屋はそこに何を見ているのか。

自分は、同じものを見られるのか。

それはこの一筆で決まるような気がした。

娘は深呼吸をひとつ。

強めのファウンデーションを頬に撫でた。

※

葬儀はしめやかに行われた。

男の遺族たちは慣習的に棺を眺めて、皆一様に顔をしかめた。

中には露骨に葬儀屋と娘に侮蔑の視線を送る者もいた。

だが、文句を言う者はいなかった。

なぜならば、彼らは最低限の金しか払っていなかったのだから。

棺桶とそこに納められた花の料金を払えばいくらも残らない。

死んだ男の顔はひどく青ざめていた。

眼下に刻まれた深い隈。こけた頬。わずかに残された血色が逆にその顔を凄惨なものとしている。

そこには苦悩と苦悶、そしてどうしようもなく疲れ果てた男の顔があるだけだった。

安らぎなどという言葉にはほど遠い。

「ひでえ顔してんな、あいつら」

遺族を後目に花屋の男が悪態をついた。

葬儀屋は涼しい顔を崩すことはなかった。

ガタのきたテーブルにクロスをかけただけの受付で

遺族の棘のある言葉を受け流す娘はどこか誇らしい顔さえして見えた。

「あんたの仕事じゃあねえな、アレは」

「ええ、彼女の初仕事です」

「出来をどう見る?」

「なかなかに痛快かと」

目指した物は何もしてくれなかった遺族への無念や悲痛な心境ではない。

ただ、最後に死に顔を見て遺族共がげっと思ってくれれば

自分も故人も少しは気が晴れるのではないかというだけのものだった。

子供じみた仕返し。

本来、それは許されるべきことではないのかもしれない。

だが、それを咎めるような良識のある者はいない。

ここは最低最悪のギャングの街なのだから。

※

「いい出来でした」

葬儀が終わり、遺体が墓地に埋められた後、張りぼてのような教会で葬儀屋は娘を労った。

「……ありがとう、ございます」

娘はその言葉を素直には受け取らなかった。

自分のやったことは言ってみればホラーハウスのゴーストを作り上げたようなもの。

本来、葬儀屋が望むような仕事ではなかったのではなかろうか、と思わずにいられない。

「お祭りとは、想いがあればいいわけではないものです。

貴女の場合、故人に思い入れがない分、よい表現となったと素直に思えるのです。

いえ、想いがあればあるほど、時としてそれは枷ともなり得る」

言っていることの意味はさっぱりとわからない。

だが、天井の穴から漏れ出す光を背に、男の顔はわからないが、

どこか苦しむような響きが声からは感じられた。

「わたくしは、失敗したことがあります。かつて、そこに至れなかった」

葬儀屋は視線を落とした。娘の背後に別の何かを見るように、

穴だらけの床板の先に何かを見通すかのように。

娘はぎゅっと拳を握り込んだ。

まだ──この人の見ている先は見えない。

※

娘の仕事は多岐に渡った。

葬儀の受付から花の手配。遺族への連絡と死体の処置。

「なあ、ネーチャン。たかだが神父様を呼んで死体を埋めるだけなのに

金を取りすぎじゃあねえのかよ?」

その日の依頼人、自称故人の親友は娘の顔を見るなり費用を値切り始めた。

今回死んだのは縄張り争いで撃たれたチンピラ。

葬儀の依頼に来たのは最低限の義理で葬儀を押しつけられたチンピラ。

葬儀代を少しでも浮かして小遣い稼ぎにでもしようとする気が目に見えるかのようだった。

「申し訳ありません。規定の金額でして」

娘は涼しげに答えるが、葬儀屋の男ならばどんなに少ない金額でも

葬儀を断ることはないだろうと思った。

「だったらよ、いらねえところは省いていいぜ」

閃いた、とばかりにチンピラは顔を明るくする。

「でしたらエンバーミングを省きましょうか」

「エン……? なんだって?」

「エンバーミングです。ご遺体を綺麗にして差し上げる処置です」

「はっ、いらねえってそんなの。綺麗も汚いも関係ないだろ。もう死んでるんだしな」

男は笑って背を振り返った。

乗ってきた馬車には作りの荒い棺桶がひとつ横たわっている。

「葬儀にはご準備に何日かかかります。

その間、故人の方にはあのままでいてもらうことになりますが」

「ああ、かまわねえって」

「人は亡くなられると胃腑から腐り始めます。

胃液がご自分のお身体を溶かし始めるからだそうですね。

そしてガスが溜まりお身体がぶくぶくと膨らんでいきます」

「何言ってるんだよ……お前」

「もちろん目などの柔らかい部分も痛みやすいですし汚物も垂れ流しです。

さらには腐敗汁があますところからーー」

男はうえっ、侮蔑の眼差しを娘に向けた。

多くの葬儀で娘と葬儀屋が受ける眼差しを。

「もちろん、一日二日ではそうならない可能性が高いのですが……保証は致しかねます」

「気色悪い、あんたに任せる」

男は押しつけるように料金を手渡すとそそくさと馬車で立ち去っていった。

残されたのは娘と棺桶がひとつ。

娘は死体への処置者、エンバーマーとしての素質を見せつつあった。

死体への処理、死に化粧。遺族への対応。

指示がなくとも、そのどれもを一人前にこなしていた。

だが、あまりにもひどい惨状の場合、葬儀屋が死体の処置を行うこともあった。

彼は人体に詳しく、欠損著しい死体であっても常に綺麗に仕上げる。

体力、気力、そして忍耐力が必要とされる仕事だが、

そんなときにこそ彼は生き生きとしてさえも見える。

特に腕や足、時に頭の一部が失われていたとき。

葬儀屋の瞳には暗い炎が宿るように見える。

それらが棺に入るとき、本物とみまごう、

いや、本物以上に繊細で滑らかな石膏細工の義手や義足があつらわれている。

常に陰気で目深にフードを被った石屋が運んでくる石膏粉。

それを抱えて納骨堂に入る葬儀屋を何度か見かけたことがある。

今回の死体の損傷はどれほどのものか。処置をするかどうか、尋ねなければならない。

身体の穴を塞いで、失われた部分を補修して。

──一体、どのようにして行うのか。

その時に生まれた感情は好奇心が一番近いかもしれない。

彼がどのようにして部品を作り上げているのか。

どんな想いで作っているのか。

足は、教会を抜け裏手へと回った。

通称、納骨堂。

土葬のみを行うこの墓地には本来必要のない場所。

入ってはいけない、などと言われたことはない。

鍵もかかってはいない。

わずかに隆起した丘を利用して作られたそれは元々は作物の保管庫だったと聞いている。

土饅頭のように盛り上がった禿山に入り口を設えて、

中身をくり抜き、木材で柱を作って補強しただけらしい。

板を何枚か合わせただけの扉には何者をも阻む力はない。

入り口は小さく、狭い。

小柄な娘であっても軽く腰を曲げないと頭をぶつけそうであり、

人一人通るのがやっとの大きさしかない。

だが、その中は驚くほどに広かった。

洞窟や塹壕というよりも、打ち捨てられた炭坑を想像させる。

実際、そういったものを利用して作られたのではないかと思われるほどに、広く、闇が重い。

丘をそっくりそのままくり抜いているのか、

内部は陶器を焼く竈のように円形に補強の梁がかけられている。

その中心に備えられたランプが弱々しく光を放ち、どうにか室内は見通しが利く。

思いの外高い天井。

ひんやりとした空気。

光の届かない部屋の隅に、白く、細い物が散乱していた。

一瞬、ギクリとした。

だが、それらがすべて石膏細工の手足、あるいは胴、

顔の一部であることがわかると安堵と共に、別の不気味さを感じずにいられなかった。

しゅっ、と音が聞こえた。

見ると、椅子に腰掛けて背を向ける葬儀屋の姿が見えた。

暗い中、机の上にある石膏の腕だけが光を放っているかのように白く見えた。

声をかけようとしたとき、娘は奇妙な物に目を取られた。

葬儀屋の机は壁に面している。

そのすぐ上に、奇妙な物がある。

それが何かはすぐにはわからなかった。

Yの字型。

ひどく細い。

ランプのか細い光を吸い込むような黒と、光る白。

喉の奥の空気が粘り着くように呼吸を邪魔してならなかった。

それはボロ布を纏った人間だった。

露出した骨にからからに干からびた皮が張り付き、右の足と左手の二の腕が石膏で埋められている。

黒ずんだ骨がわき腹から覗き、顔の半分は整い過ぎた白い石膏の面で補修されている。

それが頬骨さえ崩れかけている顔を非対称に見せて、ざわざわと心をさざめかせた。

拷問の末に打ち捨てられた奇妙な人外のような死体が葬儀屋の頭上で荒縄に縛られて鎮座していた。

それは人の手が加わっているだけにどんな死体よりも不自然で、

ざらついた感情が胃から這い上がってくる。

不意に、葬儀屋が座ったままで頭上を仰いだ。

主に祈りを捧げる神父のように。

「わたくしは過ちを犯した。想いは、強ければ良いというものでは……ない」

土床だと言うのに、音もなく葬儀屋は椅子を引いた。

振り返る前に、娘は踵を返して走り去った。

葬儀屋がどんな顔をしているのか。

笑っているのか。

あるいは泣いているのか。

そのどちらでも、今まで築いてきた何かが音を立てて崩れそうで、それを見たくなかった。

※

何をどう走ったか。

馬車に乗せてもらったか、あるいはただ歩いたか。

娘はぼんやりとしか覚えていない。

人気の少ない通りを抜けて喧噪の繁華街に、そして街の中心部まで歩いていた。

歩いているだけで肩がぶつかるような人混みがいまは心を紛らわせてくれた。

騒がしく人々の出入りがある街角の一角が妙に心地良い。

一体何がショックだったのか。

それは娘にもよくわかってはいなかった。

ほんの少し見えてきていた葬儀屋の語る『祭り』その向こうに見えるはずだったもの。

最後の祭りに向かうべき姿とは正反対の禍々しい死体を側に置き続けている理由。

それらは結局何も見えないままだった。

──過ちを犯した。想いは強ければいいものではない。

葬儀屋の言葉が胸に蘇った。

あれこそが『過ち』だったのだろうか。

想いのある者を、あるいは手にかけた、ということだろうか。

初めて、彼の弱さを見た気がした。

目の裏に焼き付くように残っている葬儀屋の後ろ姿。

そこにあるものが何だったのか。

娘は立ち止まり、深く息を吸って、吐いた。

──もう一度、戻ろう。

娘はそう決意した。

あの『彼女』が何者であれ、それは彼にとっての過去。

もしも彼が、あの彼女に囚われているのならば──

不意に、胸に衝撃が走った。

何も見えない。

チクリとした刺すような痛み。

それがいくつも続いた。

熱い、寒い、重い。腕に、足に。腰に。

最後に左目がチクリとして、娘は死んだ。

※

今日もまた張りぼてのような教会に棺桶が運ばれてきた。

軽薄な神父さえも、降りかかった不幸に十字を切った。

若い娘。

不幸にも町中で始まったギャングの抗争に巻き込まれたのだという。

遺族は皆、娘の葬儀に金を出そうとはしなかった。

ほとんど無縁仏となった娘は最低限の葬儀をあげられることになった。

その穴だらけとなった身体のまま。

弾丸の破片を身の内に残して。

血のべったりとついた服のまま。

穏やか、というより何が起きたのか気付かぬ顔のまま。

「なんともツイてねえな」

運び込まれた簡素な棺をのぞき込んで花屋の男は顔をしかめた。

娘の整っていた顔。左目には銃弾の抜けた穴がぽっかりと開いていた。

出ていった後頭部は目も当てられないだろう。

眼窩に焦げた肉が張り付いて盛り上がり、さながら魔女の様相だ。

目を逸らそうにも腕は銃弾で肘が砕かれており、半分ちぎれかけている。

腹部にも銃創がある。

チンピラの死に様としては見慣れた光景でも若い娘ともなれば、さすがに見るに耐えない。

「下手くそな殺し方しやがって……」

花屋の男が悪態を吐いて立ち上がった。

ちらりと教会の奥に視線を向ける。

相変わらず、天井から漏れた光がありあわせの祭壇を照らしている。

その前に立つ黒い男の姿も。

入れ替わるようにして棺の前に葬儀屋は立つ。

目を細め、淡い光の中で輝くような無惨な死体に微笑みさえも浮かべてみせた。

娘が生前見たこともないほどに、それは柔らかく、慈しみにさえ満ちていた。

素晴らしい素材を前にして。

「悪趣味野郎が」

花屋の男は聞こえるようにつぶやくとやや乱暴な足取りで張りぼての教会を出ていった。

ここにはもう、葬儀屋と娘の二人しかいない。

神さえもこんな安普請な教会にはいないだろう。

葬儀屋はそっとひざまずくと、白い手袋に包まれた指で、

ちぎれそうになっている腕を優しく持ち上げた。

まだ硬直が残っている腕の動きは固く、きれいな形には持ち上がらなかったが、

それでも葬儀屋は貴人に仕える騎士のように、うやうやしくその手を取った。

この腕は外してしまった方がよいだろうか。

それとも、別の素材で調整して飾り付けた方が栄えるだろうか。

腕を戻し、そっと娘の顔に空いた穴へと指先を延ばす。

いい傷跡だ。

盛り上がった肉は浅黒いがその分、少しだけ綺麗な赤がコントラストとして似合いそうだ。

背へと空いた穴はどうしよう。

ただ塞ぐのでは勿体ない。

物言わぬ娘を前に、葬儀屋は溢れる想いを隠そうともしない。

だが、忘れてはいけない。

想いは強すぎてはいけない。

あの作業場の失敗作を見るたび彼は思い出す。

子供じみた猟奇の先に、自分の求めるものはない。

全ては祭り。

死者と自分との最後の宴を飾るものとなるのだから。

光の中、無惨な身体をさらす娘。

ふと、葬儀屋は彼女の名前を思い出せないことに気付いた。

雇う前に確かに聞いていたはずだし、何度か呼びかけたこともあったはずだ。

だが、今初めて覚えた彼女への興味、関心の前にそんなことは消え去っていた。

だが、そんなことは大した問題でもない。

今、初めて彼女の価値は生まれた。

名前など、なくて当然なのだから。

もう一度固くなった手を取り、穴の空いた天井から降り注ぐ淡い光の中、

彼は目を細めて優しく、とても優しく価値ある娘に微笑みかけた。

──ああ、いいお祭りになりそうだ。

満たされた胸の中、葬儀屋は光に目を細めた。

終

コメント